「三階建ての家は、階段の上り下りが大変そうで住みにくいのでは…」そんな不安を抱えていませんか?

都心部や駅近など、限られた土地を有効活用できる三階建ては魅力的ですが、マンション暮らしに慣れていると、実際の生活が想像しにくいものです。

日々の家事動線や将来の暮らしを考えると、決断に慎重になるのは当然のことでしょう。

しかし、三階建てのデメリットは、設計の工夫や事前の計画次第で大きく解消できます。

この記事では、「三階建ては住みにくい」という漠然とした不安を解消するため、具体的なデメリットとその解決策、そして三階建てならではのメリットを網羅的に解説します。

後悔しない家づくりのために、ぜひ最後までご覧ください!

- 三階建てが住みにくいと言われる具体的なデメリット

- 快適に暮らすための間取りや設計の工夫

- 建築コストや将来の資産価値に関する注意点

- 後悔しないための総合的な判断ポイント

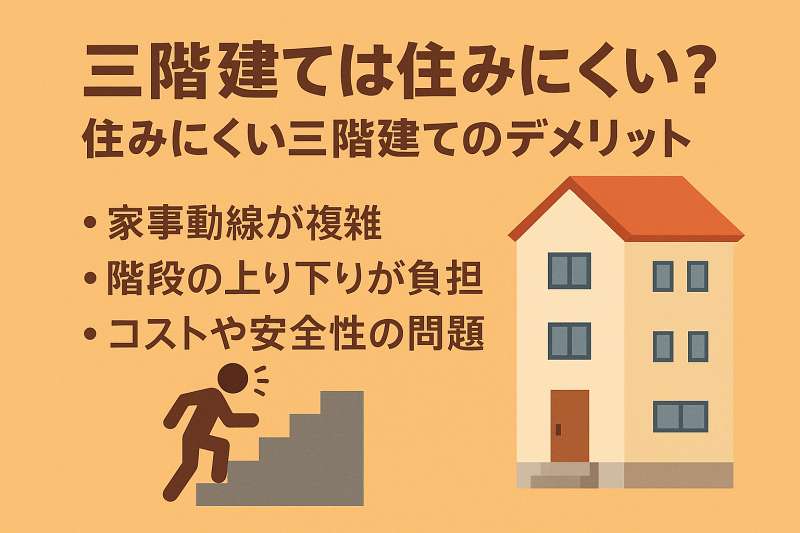

「三階建ては住みにくい」と言われる具体的な理由

※イメージ画像

まずは、なぜ三階建てが住みにくいと感じられるのか、その具体的な理由を一つずつ見ていきましょう。

多くの方が懸念する動線やコスト、安全性といった現実的な課題を把握することが、後悔しない家づくりの第一歩となります。

後悔につながる家事動線の問題点

三階建てで後悔する最も大きな要因の一つが、家事動線の複雑さです。

各フロアに生活スペースが分断されるため、掃除、洗濯、料理といった日常の家事をこなす中で、何度も階段を行き来する必要が生じます。

この上下への移動は、二階建てや平屋の水平移動に比べて、身体的な負担が格段に大きくなる傾向があります。

また、買い物から帰宅した際には、重い食材や日用品を二階のキッチンまで運ぶ手間が発生します。

これらの作業が毎日となると、想像以上の負担と感じる方は少なくありません。

動線計画の失敗が招くストレス

※イメージ画像

家事の同時進行が難しい点も課題として挙げられます。

キッチンで料理をしながら一階の洗濯機の様子を見に行く、あるいは三階の寝室を片付けながら二階のリビングを掃除するといった動きは、効率が悪くストレスの原因になりかねません。

特に小さなお子さんがいるご家庭では、子どもの様子を見ながら家事をこなす必要があり、動線が分断されていると、さらに不便さを感じることでしょう。

ですので、間取りを計画する段階で、自身のライフスタイルを具体的にシミュレーションし、どこに何を配置すれば最も効率的かを慎重に検討することが、動線に関する後悔を避けるための鍵となります。

水回りの配置や収納計画を工夫することで、これらのデメリットはある程度は軽減可能です。

毎日の階段がしんどい、高齢時の不安

三階建ての暮らしにおいて、階段は単なる通路ではなく、生活の中心的な動線となります。

若いうちは気にならないかもしれませんが、年齢を重ねるにつれて、この毎日の上り下りが「しんどい」と感じるようになるのは避けられない課題です。

特にこれまでマンションなど階段のない生活に慣れてきた方にとっては、その負担はより大きく感じられるでしょう。

体調を崩したときでさえ、食事や休息のために階を移動する必要があり、心身ともに安らげない状況に陥る可能性があります。

これらの事態は、年齢に関わらず誰にでも起こり得るため、一時的な不便さが大きなストレスにつながることは十分に考えられます。

高齢期の住み替えリスク

さらに深刻なのが、高齢になったときの暮らしです。筋力やバランス能力が低下すると、階段での転倒リスクが格段に高まります。

厚生労働省の調査でも、家庭内事故で最も多いのは転倒・転落であり、高齢者にとっては命に関わる危険も伴います。

結果として、三階の部屋は使われなくなり、一階や二階のリビングで寝起きするような生活スタイルに変わってしまうケースも珍しくありません。

将来的にホームエレベーターを設置するという選択肢もありますが、後付けの場合は大掛かりなリフォームが必要となり、費用も高額になります。

初めから設置スペースを確保しておくなど、建築段階で将来を見据えた計画を立てておくことが、長く快適に住み続けるためには不可欠と言えるでしょう。

宅配や郵便の受け取りが不便になる

※イメージ画像

日常生活の些細な点ですが、宅配便や郵便物の受け取りが不便になることも、三階建てのデメリットとしてよく挙げられます。

多くの時間を過ごすのが二階のリビングや三階の個室である場合、インターホンの応対のためにわざわざ一階の玄関まで下りていく必要があります。

特に近年はオンラインショッピングの利用が増え、宅配便の受け取り頻度も高まっています。

料理中や子どもの世話をしている最中にインターホンが鳴ると、作業を中断して急いで階段を駆け下りなければなりません。

再配達を依頼する手間を考えると、つい慌ててしまい、階段での転倒事故などのリスクも考えられます。

解決策としての設備投資

この問題への対策としては、いくつかの方法が考えられます。

一つは、カメラ付きインターホンを各階に設置することです。これにより、誰が来たのかをどの階にいても確認でき、不要な応対を減らすことができます。

さらに、スマートロックと連携させれば、遠隔で玄関の鍵を開錠し、配達員に荷物を玄関内に置いてもらう「置き配」のような対応も可能になります。

また、より直接的な解決策として、大容量の宅配ボックスを設置することも有効です。

これがあれば、在宅時でも非対面で荷物を受け取ることができ、インターホンの応対そのものが不要になります。

これらの設備投資には初期費用がかかりますが、日々の小さなストレスを解消し、より快適で安全な暮らしを実現するためには、検討する価値が大いにあるでしょう。

地震の際の揺れやすさと耐震性

建物の高さがある三階建ては、二階建てに比べて地震の際に揺れやすいという特性を持っています。

建物は高くなるほど、地震のエネルギーによって生じる揺れの幅(変位)が大きくなるため、特に上層階では体感的な揺れを強く感じることがあります。

また、台風などの強風によっても、建物が揺れていると感じるケースがあるかもしれません。

こうした揺れやすさから、耐震性に不安を感じる方も少なくないでしょう。

現在の建築基準法では、三階建て住宅には二階建てよりも厳しい構造計算(許容応力度計算)が義務付けられており、法律で定められた耐震性は確保されています。

建築基準法は2025年に改正されたのですが、この内容をわかりやすく解説している記事がありました。

しかし、これはあくまで「倒壊しない」ための最低限の基準であり、「安心して住み続けられる」レベルを保証するものではありません。

耐震性を高めるための選択肢

より高い安心感を求めるのであれば、標準の耐震基準(耐震等級1)を上回る性能を目指すことが推奨されます。

具体的には、消防署や警察署など防災の拠点となる建物と同レベルの「耐震等級3」を取得することが一つの目安です。

さらに、揺れそのものを軽減する技術として、「制震」や「免震」といった選択肢もあります。

「制震」は、建物にダンパーなどの装置を組み込み、揺れのエネルギーを吸収して建物の損傷を防ぐ技術です。

「免震」は、建物と基礎の間に特殊な装置を設置し、地面の揺れを直接建物に伝えないようにする最も効果的な技術ですが、コストが非常に高くなります。

これらの技術をどこまで取り入れるか、予算と安心感のバランスを考えることが大切です。

意外と高い電気代とフロア間の温度差

三階建て住宅は、その構造上、フロア間の温度差が大きくなりやすいという特徴があります。

暖かい空気は上へ、冷たい空気は下へと移動する性質があるため、冬は一階が冷え込み、夏は三階に熱がこもりがちです。

この温度差は、光熱費、特に電気代の増大に直結するだけでなく、健康面でのリスクもはらんでいます。

冬場に暖房の効いた二階のリビングから冷え切った一階の浴室へ移動する際には、「ヒートショック」のリスクが高まります。

夏場は三階の部屋が「サウナ」のようになり、夜も室温が下がらず、熱中症のリスクや睡眠の質の低下につながることも考えられます。

全館空調と高気密・高断熱という解決策

この課題を解決するためには、家全体の断熱性と気密性を高めることが不可欠です。

高気密・高断熱な家は、外気の影響を受けにくく、家の中の温度を一定に保ちやすいため、冷暖房の効率が格段に向上します。

これにより、フロア間の温度差が小さくなり、光熱費を抑えながら快適な室温を維持することが可能になります。

さらに、家全体の温度を均一に管理する「全館空調システム」を導入するのも効果的な対策です。

全館空調は、一台の空調機で家中の冷暖房と換気を行うシステムで、ヒートショックなどのリスクを大幅に軽減できます。

初期投資は高くなりますが、年間の光熱費を考慮すると、長期的に見て経済的な選択となる場合もあります。

快適で健康的な暮らしを実現するために、断熱性能や空調システムは、家づくりの初期段階で重点的に検討すべき項目と言えるでしょう。

建築コストと将来売れないリスク

※イメージ画像

三階建て住宅は、同じ延床面積の二階建てに比べて、坪単価が高くなる傾向があります。

その理由は、前述の通り、義務付けられている構造計算が複雑で費用がかかることや、建物の重量を支えるために強固な基礎工事や地盤改良が必要になるケースが多いためです。

また、工事の際に使用する資材の搬入や足場の設置も、二階建てより手間がかかるため、その分のコストが上乗せされます。

したがって、土地代と建物の建築費用を合わせたトータルコストで比較すると、郊外の広い土地に二階建てを建てる場合と大差ない、あるいは安くなるケースも少なくありません。

単純な建築コストだけでなく、総額で判断することが大切です。

| 項目 | 二階建て | 三階建て | 備考 |

|---|---|---|---|

| 構造計算 | 簡易的な計算で可(条件による) | 許容応力度計算(必須) | 費用と時間がかかる |

| 基礎工事 | 標準的な基礎 | より強固な基礎・地盤改良が必要な場合が多い | 地盤調査の結果による |

| 建築確認申請 | 標準的な手続き | 手数料が割高になる傾向 | |

| 足場・工事 | 標準的な規模 | 大規模になり、高所作業が増える | 安全管理費なども増加 |

| ホームエレベーター | オプション | 設置を検討するケースが多い | 本体+工事費で300~500万円程度 |

「三階建ては特殊で、将来売れないのではないか」という不安もよく聞かれます。

確かに、万人向けの二階建てに比べると、買い手のターゲット層は限定されるかもしれません。しかし、これは立地に大きく左右されます。

むしろ、限られた土地で広い居住スペースを確保できる三階建ては、都心部では常に一定の需要があります。

将来的な売却を視野に入れるのであれば、奇抜な間取りは避け、メンテナンスをしっかり行い、建物の状態を良好に保っておくことが資産価値を維持する上で重要になります。

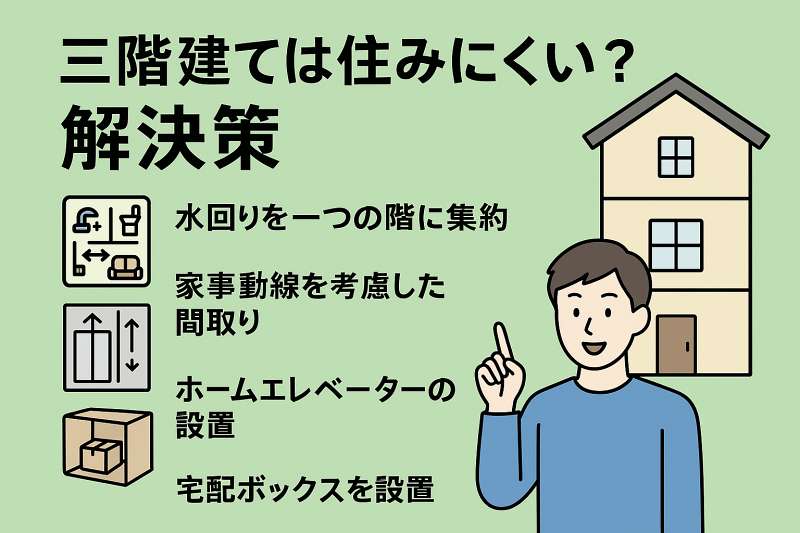

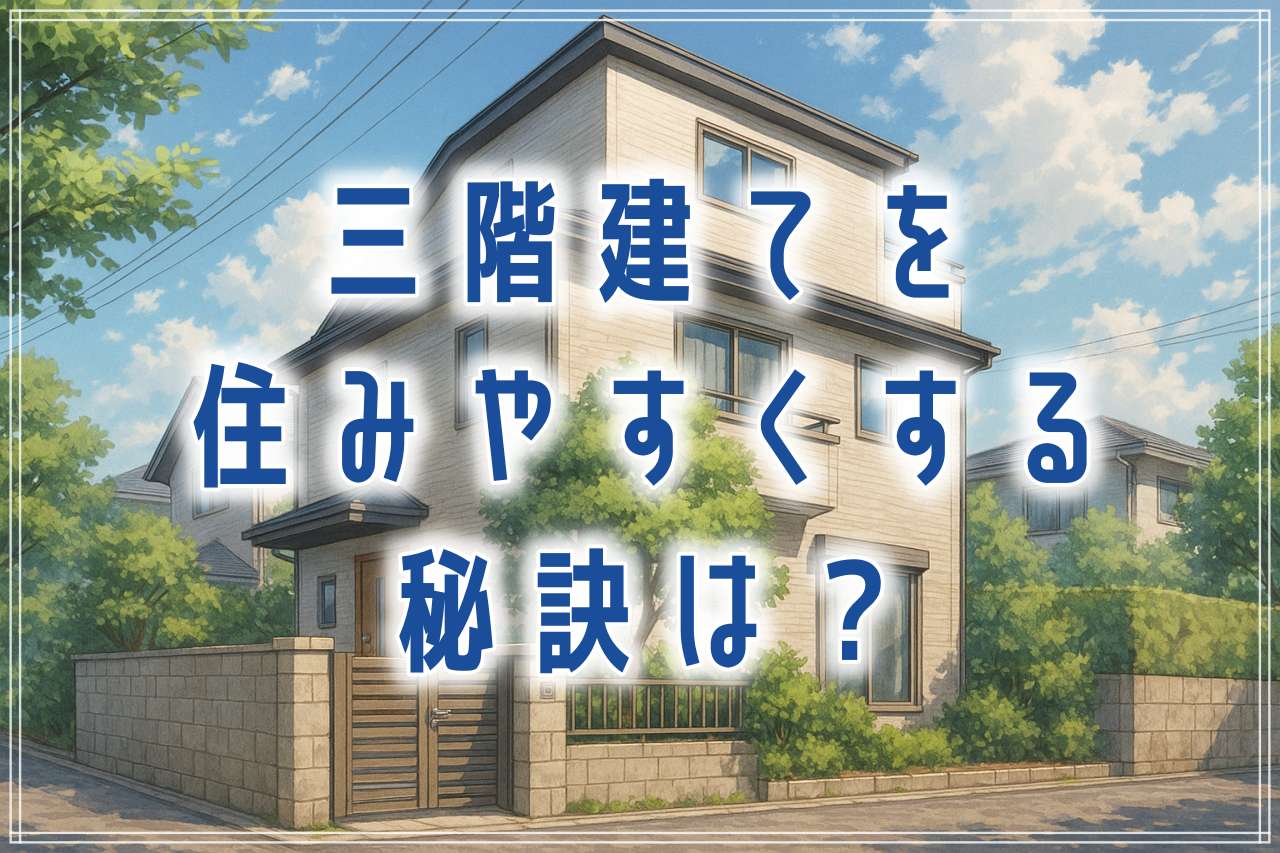

「三階建ては住みにくい」を克服する計画術

※イメージ画像

一方で、三階建てにはデメリットを補って余りある魅力もあります。

ここでは、工夫次第で快適な暮らしを実現するための計画術を解説します。事前の計画と工夫が、住みやすさを大きく左右します。

狭小3階建てのメリットと注意点

三階建て住宅が選ばれる最大の理由は、やはり狭い土地(狭小地)を最大限に有効活用できる点にあります。

土地代が高い都心部や、利便性の高い駅近エリアでは、広い土地を確保するのは容易ではありません。

そのような場所でも、縦に空間を伸ばすことで、家族が必要とする部屋数や広いリビングを確保できるのが、狭小三階建ての何よりのメリットです。

建物を上に高くすることで、周囲の建物の影響を受けにくくなり、日当たりや風通しを確保しやすくなります。

特に二階や三階は、隣家の視線を気にすることなく、カーテンを開け放して開放的な生活を送ることが可能です。

また、屋上を設ければ、プライベートな庭としてバーベキューを楽しんだり、子どもの遊び場にしたりと、土地の狭さを感じさせない豊かな暮らしが実現できます。

法的制限と構造上の注意

ただし、三階建てを建てる際には、二階建てよりも多くの法的な制限が関わってきます。

例えば、建物の高さを制限する「高さ制限」や、隣地の日当たりを確保するための「北側斜線制限」「日影規制」などです。

これらの規制によって、希望する天井高や部屋の形が実現できない場合もあるため、土地探しの段階から専門家に相談し、どのような建物が建てられるかをしっかり確認しておく必要があります。

前述の通り、構造の安全性確保も極めて重要です。狭小地に建つ三階建ては、形状が細長くなるため、地震や強風に対する強度がより一層求められます。

建築を依頼するハウスメーカーや工務店が、三階建ての施工実績が豊富で、耐震性に関する高い技術力を持っているかどうかを慎重に見極めることが、安心して暮らすための大前提となります。

明るいリビングとペットとの暮らし

※イメージ画像

三階建ての間取りで人気が高いのが、二階にリビング・ダイニング・キッチン(LDK)を配置するプランです。

一階に比べて日当たりや風通しが格段に良くなるため、明るく開放的な家族の団らんスペースを作ることができます。

周囲の家からの視線も届きにくいため、プライバシーを確保しやすいのも大きなメリットと言えるでしょう。

この二階リビングは、ペットと暮らす上でも利点があります。

例えば犬を飼っている場合、リビングからバルコニーへ直接出られるようにすれば、外の空気に触れさせたり、簡単な遊び場として活用したりできます。

一階がビルトインガレージで居住スペースではない場合、道路への飛び出しのリスクが減るという安全性も考えられます。

しかし、ペットと快適に暮らすためには、いくつか配慮すべき点があります。

スロープを設置したり、滑りにくい床材を選んだりといった工夫が求められます。

また、ペットの生活空間が主に二階になる場合、一階の玄関との行き来が頻繁になります。散歩のたびに抱きかえて階段を移動するのは、飼い主にとってもペットにとっても負担です。

トイレの場所や、来客時の居場所なども含め、ペットの習性や種類を考慮した動線計画を立てることが、共に快適に暮らすためのポイントになります。

「住んで良かった」と感じる瞬間

三階建てのデメリットを乗り越え、実際に暮らし始めると、「住んで良かった」と感じる多くのメリットを実感できます。

最も大きな魅力は、やはりその眺望の良さでしょう。周辺の家々より一段高い位置から街並みを眺める時間は、日常の中に特別な豊かさをもたらしてくれます。

また、フロアごとに空間の役割を明確に分けられる点も、大きなメリットとして挙げられます。

例えば、「一階はガレージと水回り」「二階は家族が集まるパブリックスペース」「三階はプライベートな個室」というように、目的ごとにフロアを使い分けることで、生活にメリハリが生まれます。

オンとオフの切り替えがしやすく、家族それぞれのプライベートな時間も尊重しやすくなるでしょう。

このフロアごとの独立性は、多様なライフスタイルにも柔軟に対応します。

一階部分を店舗や事務所として活用する「店舗併用住宅」や、親世帯と子世帯がフロアを分けて暮らす「二世帯住宅」など、二階建てでは難しいプランも実現しやすくなります。

将来的にライフスタイルが変化した際に、一階を賃貸として貸し出し、家賃収入を得るといった資産活用も視野に入れることができます。

このように、三階建ては単に居住スペースを確保するだけでなく、暮らしの質を高め、人生の選択肢を広げてくれる可能性を秘めています。

計画段階での苦労はありますが、それを乗り越えた先には、満足度の高い独自の暮らしが待っていると言えるでしょう。

結局のところ住み心地はどうですか?のアンサー

※イメージ画像

「結局、三階建ての住み心地はどうなのか」という問いに対する答えは、「その人のライフスタイルと、どれだけ計画を練ったかによる」と言えます。

明確な正解はなく、ご自身やご家族が何を優先するかで、評価は大きく変わってきます。

例えば、通勤・通学の利便性を最優先し、駅近の立地にこだわりたい方にとって、三階建ては理想的な選択肢となり得ます。

一方で、ゆったりとした生活動線や、庭でのガーデニングなどを重視する方にとっては、三階建ての暮らしは窮屈で不便に感じられる可能性が高いでしょう。

特に、将来の加齢による身体的な変化に強い不安を感じる場合は、慎重な判断が必要です。どんなに立地が良くても、日々の暮らしがストレスに満ちていては本末転倒です。

大切なのは、モデルハウスや他人の意見に惑わされることなく、自分たちの家族構成、年齢、ライフスタイル、そして将来の展望を客観的に見つめ直すことです。

その上で、三階建てのメリットがデメリットを上回ると判断できるかどうかが、満足のいく住み心地を実現するための分かれ道となります。

『「三階建ては住みにくい」を解消する鍵』総括

三階建て住宅に対する「住みにくい」というイメージは、その構造的な特性から生まれるいくつかの課題に起因します。

しかし、これらの課題は、家づくりの計画段階で適切な対策を講じることによって、十分に克服することが可能です。

漠然とした不安を解消し、後悔のない選択をするためには、メリットとデメリットの両方を深く理解し、自身のライフスタイルと照らし合わせながら総合的に判断することが鍵となります。

- 三階建ての最大の課題は上下移動を伴う家事動線

- 洗濯や掃除、買い物後の荷物運びの負担を具体的に想定する

- 水回りをワンフロアに集約するなどの間取りの工夫が有効

- 年齢を重ねた際の階段移動は身体的に大きな負担となる

- 将来的なホームエレベーター設置を視野に入れスペースを確保しておく

- 地震や強風による揺れを二階建てより感じやすい特性がある

- 耐震等級3の取得や制震装置の導入で安全性を高める

- フロア間の温度差が大きく光熱費が増大しやすい

- 高気密・高断熱仕様と全館空調が快適な室温維持に貢献する

- 建築コストは構造計算や基礎工事で二階建てより割高になる

- 土地代を含めた総額でコストを比較検討することが大切

- 駅近など利便性の高い立地であれば将来的な売却も十分に可能

- 狭小地を最大限活用し広い居住空間を確保できるのが最大のメリット

- 日当たりや眺望、プライバシーを確保しやすい

- フロアごとに空間を使い分けることで生活にメリハリが生まれる

コメント