三階建ての住宅を検討している方の中には、「地震が来たら、一体どこが一番安全なのだろうか」「そもそも三階建ては地震に弱いのでは?」といった不安を抱えている方も少なくないかもしれません。

平屋や二階建てと比べて高さがあるため、揺れやすいイメージを持つのは自然なことです。

この記事では、三階建て住宅における地震時の安全な場所から、建物の構造による耐震性の違い、そして安心な住まいを実現するための具体的な対策まで、専門的な情報を分かりやすく解説します。

- 地震発生時に安全を確保できる屋内外の場所

- 建物の倒壊リスクを左右する構造上のポイント

- 木造、鉄骨造、RC造など構造別の耐震性の特徴

- 三階建て住宅の耐震性を高める具体的な方法

三階建ての地震における揺れと安全な場所の基本

※イメージ画像

はじめに、地震発生時に自身の安全を確保するための基本的な知識について解説します。

家の中や外のどこに身を寄せるべきか、また、建物の安全性を左右する構造の基本を知ることは、万が一の事態に備える第一歩となります。

地震時、家の中で一番安全な場所はトイレ?

地震が発生した際、家の中で比較的安全性が高いと考えられる場所は、建物の構造が強固な空間です。

一般的に、柱や壁が密集している場所ほど、地震の力に耐える強度が高まります。

具体的には、玄関が最も安全な場所の一つと考えられます。玄関は、建物を支えるための柱や梁が多く集まっている上に、万が一の場合に屋外へ避難しやすいという利点があるからです。

次いで、廊下も同様に柱や壁で囲まれているため、構造的に強い空間と言えます。

一方で、かつて「トイレは安全」と言われることがありましたが、これは柱で囲まれた狭い空間が多いためです。

トイレにいる際に地震が発生した場合は、まずドアを開けて避難経路を確保することが大切です。

浴室も、特にユニットバスの場合はメーカーによって耐震性を考慮した設計になっていることがありますが、やはり出入り口の確保が鍵となります。

これらのことから、家の中ではまず「構造的に強く、避難経路が確保しやすい場所」を意識することが求められます。

リビングなどの広い空間は、家具の転倒や窓ガラスの飛散リスクもあるため、揺れを感じたら、より壁の多い空間へ移動することを検討しましょう。

倒壊リスクを減らす柱や壁の重要性

※イメージ画像

建物の倒壊を防ぐ上で、柱や壁が果たす役割は極めて大きくなります。

地震の際に建物に加わる水平方向の力、つまり横揺れに対して、建物が抵抗するために最も重要な要素が「耐力壁」と呼ばれる壁です。

耐力壁は、筋交いを入れたり、構造用合板を張ったりして強度を高めた壁のことを指します。

例えば、建物の片側にばかり壁が集中していると、地震の力が均等に分散されず、ねじれるような形で倒壊する危険性が高まります。

このため、建築基準法では、建物の規模に応じて必要な壁量を算出し、バランスをチェックする「壁量計算」や「偏心率の計算」が定められています。

特に、木造3階建て住宅ではこの構造計算が義務付けられており、二階建て以下よりも厳格な安全性の検証が求められます。

要するに、ただ柱や壁が多ければ良いというわけではなく、建物の形状や規模に応じて、適切な量の耐力壁を、建物の重心と剛心のズレが少なくなるようにバランス良く配置することが、倒壊リスクを減らすための鍵となるのです。

鉄筋コンクリート(RC)と軽量鉄骨の耐震性

建物の耐震性を考える際、その構造形式による違いを理解しておくことが不可欠です。

主に住宅で用いられる構造には木造の他に、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造があります。

鉄筋コンクリート造(RC造)は、コンクリートを鉄筋で補強した構造で、非常に剛性が高く、地震の揺れに対して変形しにくい特徴を持ちます。

そのため、揺れそのものは感じやすいものの、建物としての強度が高く、倒壊のリスクは低いと考えられています。また、気密性や遮音性、耐火性にも優れています。

ただし、建物自体の重量が重くなるため、強固な地盤が必要となり、建築コストも高くなる傾向があります。

一方、鉄骨造は、柱や梁に鉄骨を使用する構造です。

鉄骨の厚みによって重量鉄骨造と軽量鉄骨造に分かれます。しなやかさ(靭性)が特徴で、地震のエネルギーを揺れながら吸収し、倒壊を防ぐ設計です。

特に軽量鉄骨造は、工場で生産された部材を現場で組み立てるプレハブ工法で用いられることが多く、品質が安定し、工期が比較的短い点がメリットです。

RC造に比べると建物重量が軽いため、地盤への負担も軽減されます。

以下の表に、主な構造の特徴をまとめます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、土地の条件や予算に合わせて検討することが望ましいでしょう。

| 構造種別 | 耐震性の特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 木造 | 適切に設計されれば高い耐震性を発揮。しなやかさで揺れを吸収。 | コストが比較的安い、設計の自由度が高い | シロアリ対策や経年劣化への配慮が必要 |

| 軽量鉄骨造 | しなやかさで地震エネルギーを吸収。品質が安定。 | 工期が短い、RC造よりコストが安い | 法定耐用年数が短い、揺れを感じやすい |

| RC造 | 剛性が高く変形しにくい。建物強度が高い。 | 耐火性、遮音性、耐久性が高い | コストが高い、建物重量が重い、結露しやすい |

知っておきたい建築物の耐震基準とは

※イメージ画像

建物の安全性を担保する上で、その建物がいつの時代の「耐震基準」に沿って建てられたかを知ることは非常に大切です。

日本の建築基準法における耐震基準は、過去の大地震の教訓を基に、これまで大きく改正されてきました。

最も重要な節目は1981年(昭和56年)6月です。この日を境に、それ以前の基準を「旧耐震基準」、それ以降の基準を「新耐震基準」と呼びます。

旧耐震基準は、震度5強程度の揺れで建物が倒壊しないことを想定していました。

これに対し、新耐震基準では、震度6強から7に達する大規模な地震でも、建物が倒壊・崩壊しないことが求められるようになり、安全性のレベルが大きく引き上げられています。

阪神・淡路大震災では、旧耐震基準で建てられた木造住宅に大きな被害が集中したことが報告されています。

さらに、2000年(平成12年)にも、阪神・淡路大震災の教訓から木造住宅を対象とした基準の改正が行われました。

これは「2000年基準」とも呼ばれ、地盤に応じた基礎の設計、耐力壁のバランスの良い配置の義務化、柱と土台などを固定する金物の指定など、より具体的な安全対策が盛り込まれています。

したがって、三階建て住宅の耐震性を考える上では、少なくとも1981年の新耐震基準を満たしていること、そしてできれば2000年基準にも適合していることが、安心の一つの目安となります。

家の外で探すべき安全な場所とは

地震の揺れを感じた際、あるいは揺れが収まった後に屋外へ避難する場合、どこへ身を寄せるかが生死を分けることもあります。屋外での安全確保の基本は、「落下物」「倒壊物」から身を守ることです。

最も安全な場所は、周囲に高い建物や倒れてくる危険物がない、開けた広い空間です。

具体的には、公園やグラウンド、大きな駐車場などが挙げられます。これらの場所は、建物の倒壊や、窓ガラス、看板、外壁などの落下による二次被害のリスクが低くなります。

外出中に大きな揺れに遭遇した場合は、まず頭を保護しながら、速やかにこうした広い場所へ移動することを心がけてください。

逆に、非常に危険な場所も存在します。多くのビルが密集する繁華街は、看板やガラスなどの落下物が非常に多く、大変危険です。

また、ブロック塀やコンクリート塀、自動販売機のそばも、倒壊の危険があるためすぐに離れるべきです。

山間部や造成地では、崖崩れや土砂災害の危険性も高まります。ハザードマップなどを事前に確認し、自宅や勤務先周辺の避難場所と危険箇所を把握しておくことが、いざという時の冷静な行動につながります。

三階建ての地震対策と安全な場所を確保する方法

※イメージ画像

ここからは、三階建て住宅に特有の構造的なリスクと、その耐震性を高めるための具体的な方法について掘り下げていきます。

ビルトインガレージのような特殊な間取りの注意点から、耐震等級、補強方法まで、安心して暮らせる家づくりのための知識を解説します。

ビルトインガレージなど1階駐車場の耐震性

都市部の限られた敷地で駐車スペースを確保するために人気のビルトインガレージですが、耐震性の観点からは注意が必要です。

ビルトインガレージを設けるということは、建物の1階部分に大きな開口部を作り、その分、地震に抵抗するための壁が少なくなることを意味します。

構造的な弱点「ピロティ形式」

1階部分が柱だけで構成され、壁が少ない構造を「ピロティ形式」と呼びます。ビルトインガレージや1階が店舗になっている建物は、この形式に該当することが多いです。

このような建物は、地震の力が1階の柱に集中しやすく、耐震性が不足している場合には、1階部分が潰れるように倒壊する危険性が指摘されています。

特に三階建ての場合、上階の重さを支えながら地震の揺れにも耐えなければならないため、1階部分の強度が極めて大切になります。

設計段階での対策

もちろん、ビルトインガレージ付きの三階建てが全て危険というわけではありません。

設計段階で、開口部があることによる耐力壁の減少を補うための、十分な構造計算と補強が行われていれば安全性は確保できます。

例えば、壁の代わりに特殊な鉄骨フレームを組む「木造ラーメン構法」を採用したり、他の部分の壁を厚くしたり、柱の径を太くしたりするなどの対策が考えられます。

したがって、ビルトインガレージ付きの三階建てを検討する際は、こうした耐震設計の実績が豊富なハウスメーカーや設計事務所を選ぶことが鍵となります。

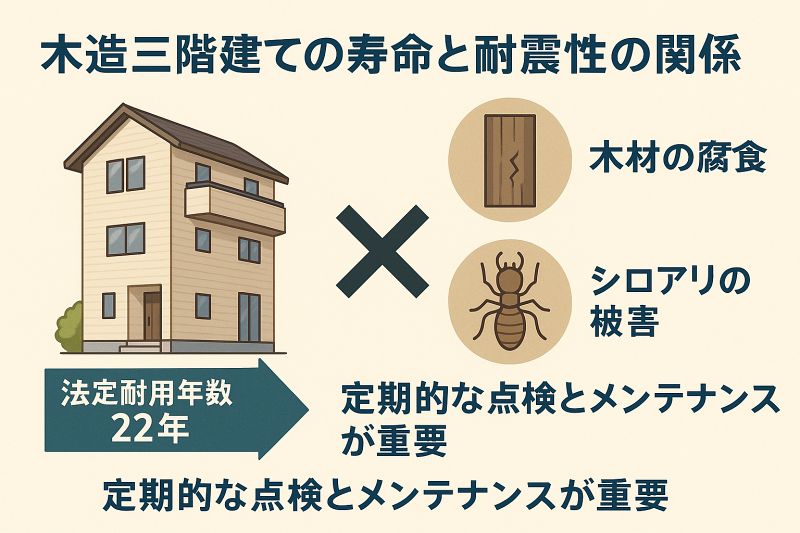

木造三階建ての寿命と耐震性の関係

※イメージ画像

建物の寿命と耐震性は、密接な関係にあります。特に木造住宅の場合、経年による材料の劣化が耐震性能に直接影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

税法上で定められている木造住宅の「法定耐用年数」は22年ですが、これはあくまで税金の計算上で使われる数値であり、建物の実際の寿命を示すものではありません。

適切なメンテナンスを行えば、木造住宅は数十年、あるいはそれ以上にわたって安全に住み続けることが可能です。

しかし、逆を言えば、メンテナンスを怠ると、耐震性は年々低下していくと考えられます。特に注意したいのが、湿気による木材の腐食や、シロアリによる被害です。

これらのことから、木造三階建ての耐震性を長期にわたって維持するためには、新築時の性能だけでなく、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。

具体的には、5年ごとの防蟻処理の実施や、外壁・屋根の防水メンテナンス、床下の湿気対策などが挙げられます。建物の寿命を延ばし、家族の安全を守るためには、こうした地道な維持管理が大切なのです。

3階建てで耐震等級3の取得が難しい理由

地震に強い家を建てる際の指標として「耐震等級」があります。

耐震等級は1から3までの3段階で評価され、数字が大きいほど耐震性が高くなります。

耐震等級3は、建築基準法で定められたレベル(等級1)の1.5倍の力に耐えられる最高等級ですが、三階建て住宅でこれを取得するにはいくつかのハードルがあります。

第一の理由は、構造計算が複雑になり、高度な設計技術が求められる点です。

三階建ては二階建てに比べて建物の高さと重量が増すため、地震時にかかる力が大きくなります。

また、都市部の狭小地に建てられることが多く、日照を確保するための斜線制限によって、上階が小さくなるなど不整形な形になりがちです。

このような複雑な形状の建物で、耐力壁をバランス良く配置し、厳格な基準をクリアする構造計算を行うのは容易ではありません。

第二の理由は、コストの増加です。耐震性を高めるためには、より多くの耐力壁や太い柱、強固な接合金物が必要となり、材料費が上がります。

また、複雑な施工に対応するための人件費も高くなる傾向があります。

これらの理由から、ハウスメーカーによっては三階建てでの耐震等級3の取得に対応していない、あるいはオプションとして高額な費用がかかるケースが見られます。

しかし、家族の安全を最優先に考えるならば、技術力のある施工会社を選び、耐震等級3を目指す価値は十分にあると言えるでしょう。

木造3階建ての具体的な耐震補強とは

※イメージ画像

すでに建っている木造三階建て住宅の耐震性に不安がある場合や、これから建てる家の安全性をさらに高めたい場合には、具体的な耐震補強の方法を検討することが有効です。

地震対策の技術は主に「耐震」「制震」「免震」の3つに分類され、これらを組み合わせることで、より高い効果が期待できます。

基本となる「耐震」補強

「耐震」は、建物の強度を高めて地震の揺れに「耐える」という考え方です。

既存の住宅に行う補強としては、筋交いを追加したり、構造用合板を張って耐力壁を増やしたりする方法が一般的です。また、柱と土台、梁などを強固に接合するための金物を追加することも効果的です。

基礎にひび割れなどがある場合は、コンクリートを増し打ちして補強することも行われます。これは、建物の安全性を確保する上で最も基本となる対策です。

揺れを吸収する「制震」

「制震」は、建物内に制震ダンパーなどの装置を設置し、地震のエネルギーを吸収して揺れを小さくする技術です。

建物自体の損傷を軽減する効果があり、本震だけでなく、繰り返し発生する余震に対しても有効です。

耐震補強に比べて、比較的小規模な工事で導入できる場合が多く、コストを抑えつつ効果的な対策が可能です。三階建てのように、上階ほど揺れが大きくなりやすい建物には特に適していると考えられます。

揺れを伝えない「免震」

「免震」は、建物の基礎と土台の間に特殊な装置を設置し、地面の揺れが建物に直接伝わらないようにする技術です。

3つの技術の中では最も揺れを抑える効果が高いですが、大掛かりな工事が必要でコストも非常に高額になります。

また、設置できる土地の条件にも制約があります。新築時に採用されることがほとんどで、既存住宅への導入は難しいのが現状です。

『三階建てで地震に備え安全な場所を知る』総括

三階建てで地震に備え安全な場所を知るためには、建物の構造や特性を理解し、平時から準備しておくことが何よりも大切です。

この記事で解説したポイントを以下にまとめます。

- 三階建ては二階建てより重心が高く揺れやすい傾向がある

- 家の中では柱や壁が多く避難しやすい玄関が比較的安全

- トイレや浴室は構造的に強いがドアの変形による閉じ込めに注意

- 屋外では落下物や倒壊物のない公園や広場へ避難する

- ブロック塀や繁華街、崖の近くは危険なため速やかに離れる

- 建物の倒壊を防ぐ鍵は耐力壁の量とバランスである

- 1981年の新耐震基準を満たしているかが安全の一つの目安

- 2000年基準ではさらに詳細な安全規定が追加されている

- RC造は剛性が高く、鉄骨造はしなやかさで揺れを吸収する

- 木造三階建ての耐震性はメンテナンス状況に大きく左右される

- シロアリ被害や木材の腐食は耐震性を著しく低下させる

- 1階の駐車場など大開口部を持つ建物は構造補強が必須

- 三階建てで耐震等級3の取得はコストと技術的な課題がある

- 耐震補強には耐える「耐震」、揺れを吸収する「制震」がある

- 制震ダンパーは繰り返す余震にも効果を発揮しやすい

- 万全を期すなら耐震・制震・免震の組み合わせを検討する

コメント