限られた土地を有効活用できる「20坪の三階建て住宅」は、広い居住空間を確保できるため人気の選択肢ですよね。

しかし、いざ自分たちの老後を考えたとき「毎日の階段の上り下りは大丈夫だろうか」「将来、暮らしにくくならないか」といった不安を感じる方も少なくないのではないでしょうか。

確かに、三階建ての暮らしには特有の課題も存在します。ですが、設計段階から将来を見据えた工夫を取り入れることで、不安を解消し、老後も快適で安心な住まいを実現することは十分に可能です。

この記事では、20坪の三階建てで豊かな老後を迎えるために知っておきたい懸念点と、それを乗り越えるための具体的な対策を、多角的な視点から詳しく解説します。

- 三階建てで老後に後悔しがちな具体的な懸念点

- 将来も安全で快適に暮らすための間取りや設備の工夫

- 長期的な視点に立ったリフォームや売却の考え方

- 20坪の土地を最大限に活用する家づくりのポイント

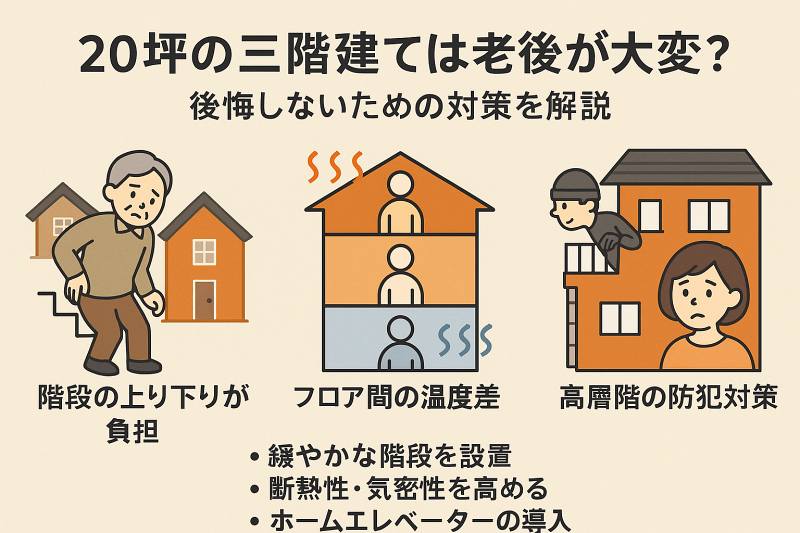

20坪の三階建て、老後の生活における懸念点

※イメージ画像

ここでは、20坪の三階建てで老後の生活を考えた際に、具体的にどのような点が課題となりやすいのか、そしてなぜ「やめた方がいい」という声が上がるのかを掘り下げていきます。

三階建てはやめた方がいいと言われる理由

三階建て住宅が、特に老後の暮らしにおいて「やめた方がいい」と言われる背景には、いくつかの明確な理由が存在します。

最も大きな要因は、やはり階段による上下移動の負担です。

若い頃は気にならなくても、年齢を重ねるにつれて足腰が弱まると、日々の移動が大きなストレスとなり、結果的に上層階を使わなくなるケースも少なくありません。

また、構造的な問題も指摘されます。三階建ては縦に長いためフロアごとに温度差が生じやすくなります。

さらに、地震の際の揺れが二階建てに比べて大きく感じやすいことや、隣家との距離が近い狭小地ではメンテナンス時の足場設置が困難で費用がかさむといった懸念も、敬遠される理由として挙げられます。

これらの課題は、日々の快適性や安全性、そして長期的な維持管理の面にまで影響を及ぼすため、建築前に十分な理解と対策が求められます。

老後の生活を困難にする急な階段

三階建て住宅における最大の課題は、疑いようもなく「階段」の存在です。

日常のあらゆる場面で階段の利用が必須となり、これが老後の生活に大きな影を落とす可能性があります。

内閣府の住宅に関する調査でも、高齢者は段差や階段が辛いという声が最も多いデータがありました。

例えば、寝室が3階でリビングが2階、浴室が1階といった間取りの場合、一日に何度もフロアを移動する必要があり、体力の低下とともにその負担は増大します。

特に、勾配が急であったり、踏面(足を乗せる面)が狭かったりする階段は、転倒や滑落のリスクを著しく高めます。

こうした身体的な負担が積み重なると、徐々に上階へ行くのが億劫になり、最終的には1階のみで生活するようになることも珍しくありません。

せっかく確保した居住スペースが有効活用されなくなるのは、非常にもったいない事態です。

老後も安全かつ快適に暮らし続けるためには、階段の設計に最大限の配慮をすることが不可欠と考えられます。以下は老後も安全に移動できる階段のめやすです。

| 項目 | 一般的な階段 | 老後に推奨される階段 |

|---|---|---|

| 蹴上(高さ) | 20cm~23cm程度 | 16cm以下 |

| 踏面(奥行) | 15cm以上 | 30cm以上 |

| 勾配 | 急になりがち | 緩やか |

| その他 | 直線階段が多い | 踊り場を設ける、手すりを両側に設置 |

もちろん、住宅の状況によって一概にはいえませんが、ひとつの参考として頂ければ幸いです。

安全な暮らしを守る防犯対策

三階建て住宅は、その高さや構造から特有の防犯上の注意点が存在します。

都市部の狭小地では建物が密集しやすく、隣家や道路からの死角が生まれやすい傾向があります。特に1階のガレージや裏手にある窓は、侵入者の格好の標的となりかねません。

また、二階や三階のベランダも油断は禁物です。雨樋や電柱、エアコンの室外機、隣接する建物の屋根などを足がかりに、高層階から侵入されるケースも報告されています。

人々は高層階に対して防犯意識が低くなりがちで、窓の施錠を忘れることが多いため、侵入者にとっては狙い目となるのです。

これらのリスクに対応するためには、多角的な防犯対策が鍵となります。

侵入経路となり得る場所への対策

まずは窓の強化です。全ての窓に補助錠を設置し、二重ロックを基本とします。

特に侵入が懸念される箇所には、破壊に強い防犯ガラスや面格子の設置が有効です。

バルコニーには足場になりそうなものを置かないようにし、乗り越えにくい高さの手すりを計画することが考えられます。

センサーライトや防犯カメラの設置も有効です。人の動きを感知して点灯するセンサーライトは、侵入者を威嚇する効果が高いです。防犯カメラも設置することで、犯罪の抑止と証拠確保につながります。

これらの対策を建築段階から盛り込むことで、老後も安心して暮らせる住まいの安全性を高めることができます。

トイレやお風呂の配置で変わる快適性

三階建て住宅において、トイレや浴室といった水回りの配置は、日々の生活の快適性と将来の暮らしやすさを大きく左右します。

フロアをまたぐ移動を前提とするため、生活動線をいかに短く、シンプルにするかが計画の要となります。

例えば、多くの時間を過ごすリビングと同じフロアにトイレがない場合、来客時や夜間などに不便を感じることがあります。

老後、特に夜中に階段を使って他の階のトイレへ行くのは、転倒のリスクも伴い、身体的な負担も大きくなります。

このため、少なくとも各階にトイレを設置するか、主寝室と同じフロアにトイレを設けるのが理想的です。

また、浴室や洗面脱衣所、洗濯機置き場といった水回りの配置もよく考える必要があります。

洗濯機置き場と物干し場(バルコニーなど)が異なる階にあると、重い洗濯物を持って毎日階段を上り下りすることになります。

家事の負担を軽減するためには、これらの設備をできるだけ同じフロアに集約する「家事集中型」の間取りが有効です。

将来的に介護が必要になった場合も、寝室と水回りが近い配置であれば、介助者の負担を大きく減らすことにつながります。

暮らしやすさを左右する狭小住宅の間取り

20坪という限られた敷地面積の三階建てでは、間取りの工夫次第で、実際の面積以上の広がりと暮らしやすさを感じられるようになります。

老後まで快適に住み続けるためには、デザイン性だけでなく、機能性と可変性を見据えた計画が大切です。

一つの有効な手法は、家族が集まるLDK(リビング・ダイニング・キッチン)を2階に配置することです。

一般的に、1階は隣家や道路との距離が近く、プライバシーや日当たりの確保が難しい場合があります。

しかし、2階を生活の中心に据えることで、外部からの視線を気にすることなく、明るく開放的な空間を実現しやすくなります。

また、空間を広く見せる工夫として、吹き抜けやスキップフロアの採用が挙げられます。

吹き抜けは縦方向への広がりを生み出し、採光性を高める効果があります。

スキップフロアは、フロア内に短い階段で高低差をつけることで、空間に変化と奥行きを与え、床下を大容量の収納スペースとして活用することも可能です。

壁による間仕切りを極力減らし、廊下のない設計にすることも、限られたスペースを有効に使うための賢い選択と言えるでしょう。

20坪の三階建てで老後も快適に暮らす方法

※イメージ画像

前章で挙げた懸念点を踏まえ、ここでは20坪の三階建てで老後も快適に、そして安心して暮らすための具体的な方法やアイデアを多角的にご紹介します。

20坪の三階建てで叶える理想の家づくり

20坪という限られた敷地だからこそ、注文住宅で家づくりを行う価値が最大限に発揮されます。

建売住宅やマンションの画一的な間取りとは異なり、敷地の形状や法規制を最大限に活かしながら、自分たちのライフスタイルや老後の暮らしまで見据えた住まいをオーダーメイドで設計できる点が、最大のメリットといえますね。

空間を広く感じさせる工夫

縦方向の広がりを生む吹き抜けや、視線が抜けるスケルトン階段を採用することが可能です。

これらは、20坪という面積の制約を感じさせない開放感と明るさをもたらしてくれます。

また、デッドスペースになりがちな階段下をパントリーやワークスペースとして活用するなど、ミリ単位での空間設計ができるのも注文住宅ならではの魅力です。

老後を見据えた設備の用意

将来の身体の変化に備える場合も、自由度の高い選択肢があります。

将来手すりを設置したい壁には、あらかじめ補強用の下地を入れておくことで、後から必要な場所に安全な手すりを設置できます。

限られた空間の中でも、車椅子での生活を想定して廊下やドアの幅を広く確保したり、室内の段差を完全になくすバリアフリー仕様にしたりすることも可能です。

コンセントの位置を少し高めに設定しておけば、腰をかがめることなく楽に使えるようになります。

家族構成の変化に対応

家族構成の変化に対応できる可変性を持たせた間取りも実現可能です。

子どもが独立した後は、子ども部屋の間仕切りを撤去して一つの広い趣味の部屋にするなど、ライフステージに合わせたリフォームがしやすい設計を初期段階から計画に盛り込めます。

このように、20坪の三階建てという条件は、注文住宅の知恵と工夫によって、老後まで快適に暮らせる理想の住まいを創造する絶好の機会となるのです。

ホームエレベーター設置という選択肢

パナソニック公式

三階建て住宅における階段の負担を根本的に解決する方法として、ホームエレベーターの設置があります。

これは、老後の生活の質を劇的に向上させる可能性を秘めた設備投資と言えるでしょう。

ホームエレベーターがあれば、足腰が弱くなった後も、階層を気にすることなく家全体を有効に活用し続けることができます。

もちろん、導入にはコストがかかります。設置費用は機種や工事内容によって異なりますが、一般的には数百万円程度が必要となり、設置後も定期的なメンテナンス費用が発生します。

ホームエレベーターの導入費用

| 項目 | 導入費用の目安 | 年間維持費の目安 |

|---|---|---|

| 油圧式 | 300万円~500万円 | 5万円~8万円 |

| ロープ式 | 280万円~450万円 | 3万円~6万円 |

| 備考 | 上記は本体価格と工事費の合計。機種や建物の構造により変動します。 / 維持費は保守点検契約の内容によって異なります。 | |

また、エレベーターを設置するためのスペース(約1畳~2畳程度)を確保する必要もあります。

新築時に設置するのが最も効率的ですが、将来の設置を見越して、あらかじめそのスペースを収納やウォークインクローゼットとして活用しておき、必要になったタイミングでリフォームして設置するという計画も非常に賢明です。

将来を見据えたリフォームの可能性

新築時に全ての老後対策を完璧に行うのが難しい場合でも、将来的なリフォームを前提とした家づくりをしておくことで、ライフステージの変化に柔軟に対応できます。

住みながら、必要なタイミングで住まいを最適化していくという考え方です。

例えば、前述の通り、ホームエレベーターや階段昇降機を設置するためのスペースをあらかじめ確保しておくことは、有効な将来設計の一つです。

そのスペースは当面、収納として活用できます。また、水回りのリフォームも老後対策の重要なポイントです。

和式のトイレを洋式に、深い浴槽をまたぎやすい浅いものに、といった改修は比較的行いやすいですが、浴室やトイレ自体の広さを拡張するのは大掛かりな工事になります。

そのため、新築時に介護も可能な広さを確保しておくことが望ましいでしょう。

間取りの可変性も大切です。将来、広い一部屋が必要になる可能性を考慮し、構造上取り払っても問題ない壁で部屋を仕切っておく「スケルトン・インフィル」という考え方もあります。

これにより、比較的簡単な工事で間取りを変更でき、家族構成の変化や暮らし方のニーズに合わせた空間づくりが可能になります。

長期的な視点で住まいを捉え、柔軟な発想で計画することが、長く快適に暮らすための鍵となります。

実際に住んでみて良かった点とは

※イメージ画像

三階建て住宅は、老後への懸念点が注目されがちですが、それを上回る多くのメリットがあることも事実です。

特に地価の高い都市部においては、その利点を最大限に享受できる住まいの形と言えます。

最大のメリットは、限られた土地を縦に有効活用し、広い居住空間(延床面積)を確保できることです。

同じ土地面積でも、二階建てに比べて部屋数を増やしたり、一つひとつの部屋を広くしたりできます。

これにより、駅に近い便利な立地でも、予算を抑えながら家族がゆったりと暮らせる住まいを手に入れる可能性が広がります。

窓からの眺望も良くなり、プライバシーも確保しやすいです。

さらに、フロアごとに空間の役割を明確に分けられるため、1階はガレージと趣味の部屋、2階は家族が集まるLDK、3階は静かなプライベート空間といったように、メリハリのある暮らしを実現できます。

水害時には上階が安全な避難場所になるという点も、近年ますます重要視されている利点です。

ライフプランに応じた売却の考え方

マイホームを計画する際、将来的なライフプランの変化に応じて「売却」という選択肢を視野に入れておくことも、賢明な資産戦略の一つでしょう。

三階建て住宅の売却については、いくつかの特徴を理解しておく必要があります。

買い手が限定される可能性があることは、念頭に置いておくべきでしょう。

しかし、一方で大きな強みも存在します。三階建て住宅の多くは、駅に近いなど利便性の高いエリアに建てられています。

このような好立地の物件は、中古市場でも常に一定の需要があります。特に、通勤・通学の利便性を重視する若い夫婦やDINKS(子供のいない共働き夫婦)などにとっては、魅力的な選択肢となり得ます。

つまり、物件の立地条件が、売却のしやすさを大きく左右するのです。

将来の売却を少しでも有利に進めるためには、購入時の土地選びが極めて重要になります。

また、定期的なメンテナンスをきちんと行い、建物の状態を良好に保っておくことも、資産価値を維持する上で不可欠です。

20坪の三階建てで豊かな老後を送るには

20坪の三階建て住宅で老後を快適に過ごすためには、建築前の計画段階で将来の暮らしを具体的にイメージし、多角的な視点から対策を講じることが不可欠です。

以下に、そのための重要なポイントをまとめます。

- 階段の負担は老後の生活における最大の課題

- 将来の身体の変化を想定した間取り設計が成功の鍵

- 1階やワンフロアで日常生活が完結する間取りも有効な選択肢

- 新築時から手すりの設置や緩やかな階段など安全対策を施す

- ホームエレベーターは将来の快適性への有効な投資になり得る

- 断熱性と気密性を高めてフロア間の温度差をなくしヒートショックを防ぐ

- トイレを各階に設置することで上下移動の頻度を減らす

- リフォームしやすい設計で将来のライフステージ変化に備える

- 2階リビングは採光・眺望・プライバシーの面で多くのメリットがある

- 都市部では限られた土地を最大限に活用できる住まいの形

- 階数に応じた死角をなくす防犯対策を計画的に行う

- 長期的なメンテナンス計画と費用を建築前に把握しておく

- 駅からの距離など立地の良さは将来の資産価値を大きく左右する

- 家族構成の変化に対応できる可変性のある間取りも検討する

- 専門家とよく相談し長期的な視点で家づくりを進めることが最も大切

コメント