三階建ての住宅を検討する際、多くの人が頭を悩ませるのが水回りの配置です。

特に「三階建てで一階にお風呂」という間取りは、都市部の狭小住宅では一般的な選択肢の一つとされています。

しかし、この間取りが本当に自分たちのライフスタイルに合っているのか、将来的に後悔しないかと不安に感じる方も少なくないのではないでしょうか。

洗濯動線や老後の生活、冬場の寒さなど、考慮すべき点は多岐にわたります。

この記事では、三階建ての一階にお風呂を設置する間取りについて、そのメリットとデメリットを徹底的に掘り下げ、後悔しないための具体的な注意点や対策を詳しく解説していきます。

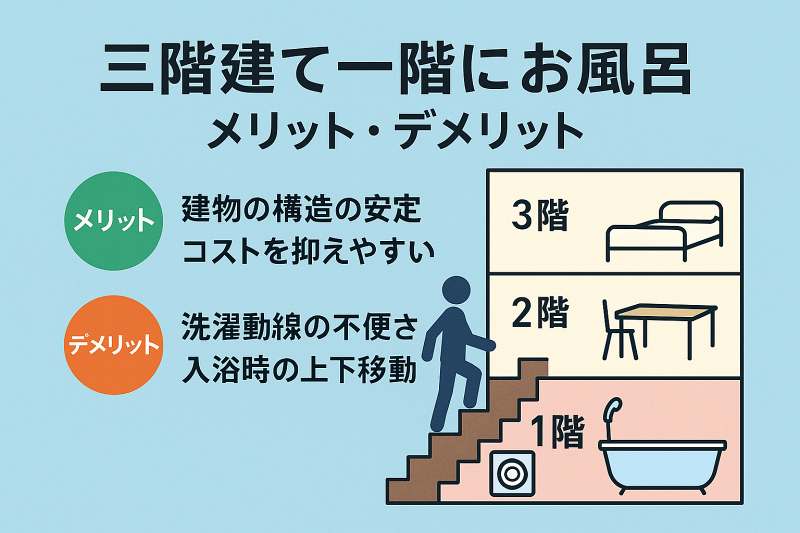

- 1階にお風呂を置く間取りのメリット・デメリット

- 家事動線や老後の生活で失敗しないための注意点

- 2階や3階に水回りを設ける場合の問題点

- 家族のライフスタイルに最適な水回り配置の考え方

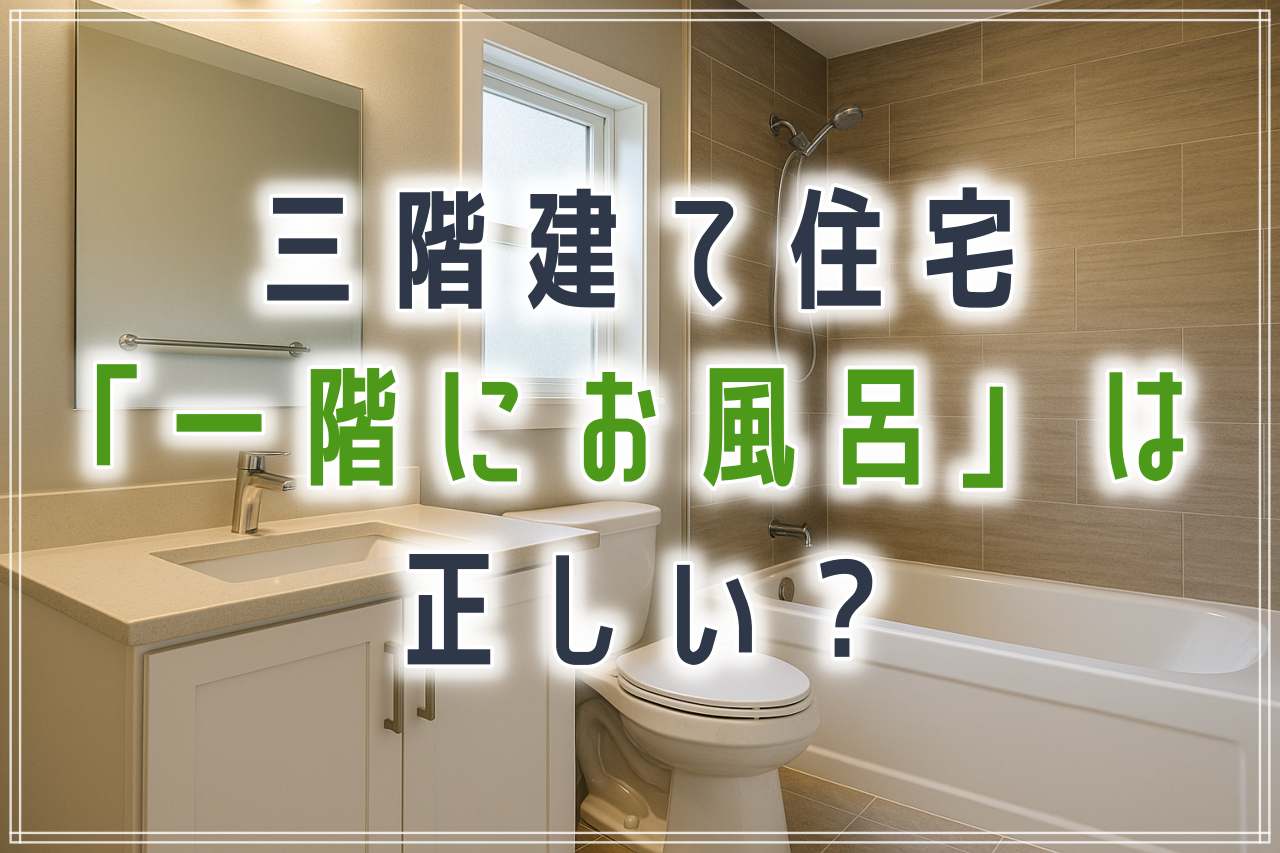

三階建て一階にお風呂を置く間取りの基本

※イメージ画像

ここでは、三階建てで一階にお風呂を配置する際の基本的なメリット・デメリットから、間取り選びで後悔しないためのポイントを掘り下げていきます。

まず知りたいメリット・デメリット

三階建ての一階にお風呂を配置する間取りは、多くの建売住宅や注文住宅で採用されており、一見すると標準的な選択肢に思えます。

しかし、そこには明確なメリットと、見過ごされがちなデメリットが存在します。これらを事前に把握しておくことが、満足のいく家づくりの第一歩となります。

メリット

最大のメリットは、建物の構造的な安定性とコスト面での優位性でしょう。

浴槽に水を満たした際の重量は数百キロにも及び、この重さを建物の基礎に近い一階で支えることは、構造上の負担を軽減する上で非常に合理的です。

二階や三階に浴室を設ける場合に比べて、構造補強にかかる追加費用を抑えられる傾向があります。

また、水道の配管が一階に集中するため、設計やメンテナンスが比較的容易になる点も挙げられます。

万が一の水漏れが発生した際も、被害が下の階に及びにくく、最小限に食い止めやすいという安心感もあります。

デメリット

一方で、デメリットとして最も頻繁に指摘されるのが、生活動線、特に洗濯に関する手間です。

洗濯機が一階にあり、洗濯物を干すバルコニーが二階や三階にある場合、濡れて重くなった洗濯物を持って毎日階段を上り下りすることになります。これは日々の家事において大きな負担となり得ます。

加えて、三階に寝室がある場合、入浴のために三階から一階まで下り、入浴後にまた三階まで上がるといった、フロア間の長い移動が必要になります。

この上下移動は、若いうちは気にならなくても、年齢を重ねるにつれて大きな負担に変わっていく可能性があります。

間取り選びでの失敗・後悔を避けるには

※イメージ画像

間取り選びで失敗や後悔を避けるためには、現在のライフスタイルだけでなく、10年後、20年後、さらには老後の生活までを見据えた長期的な視点を持つことが不可欠です。

特に三階建て住宅では、階段の存在が生活の質に大きく影響を与えるため、動線を慎重にシミュレーションすることが鍵となります。

まず、家族の生活リズムを具体的に想像してみましょう。

朝起きてから夜寝るまで、誰がどのフロアをどのくらいの頻度で行き来するのかを書き出してみるのがおすすめです。

これを踏まえ、家事動線をいかに短縮できるかを考えます。

洗濯の負担を軽減するためには、洗濯から乾燥、収納までを一階で完結させる「ファミリークローゼット」を設ける、あるいは高性能なドラム式洗濯乾燥機を導入して外干しの手間を省くといった対策が有効です。

浴室乾燥機を活用し、下着やタオル類は一階の脱衣所に収納するだけでも、日々の負担は大きく変わるでしょう。

これらの設備投資や間取りの工夫を、設計段階で検討しておくことが後悔を避けるための重要なポイントです。

水回りの位置・配置に潜む問題点とは

※イメージ画像

三階建て住宅における水回りの位置や配置は、日々の暮らしの快適性を左右する極めて重要な要素です。

どの階に何を配置するかによって、家事動線、プライバシー、さらには建物の耐久性にまで影響が及びます。

安易に決めると、後から変更が難しいだけに、それぞれの配置パターンが持つ問題点を深く理解しておく必要があります。

一般的に、水回りを一箇所に集中させると配管工事のコストを抑えられ、動線もシンプルになる傾向があります。

しかし、家族構成や生活スタイルによっては、それが必ずしも最適解とは限りません。

以下に、主な水回りの配置パターンと、それぞれに潜む問題点を表でまとめました。

| 配置パターン | 主な問題点 |

|---|---|

| 1階に水回りを集中 | ・洗濯物を干す場所(2階・3階)までの上下移動が負担になる ・3階の寝室からの入浴や洗面のための移動距離が長い ・日当たりが悪く、湿気がこもりやすい可能性がある |

| 2階に水回りを集中 | ・LDKの居住スペースが圧迫され、狭くなることがある ・浴室や洗濯機の稼働音がリビングに響く可能性がある ・給湯器からの距離が遠くなり、お湯が出るまでに時間がかかる場合がある |

| 3階に水回りを集中 | ・浴槽の重量に対する構造補強が必要になり、コストが増加する ・水漏れが発生した場合、下の階への被害が甚大になるリスクがある ・水圧が弱くなる可能性があり、対策が必要になることがある |

このように、どの配置にも一長一短があります。

これらの問題点を踏まえた上で、自分たちの家族が何を最も優先するのか(LDKの広さ、家事効率、将来の負担軽減など)を明確にし、最適な位置・配置を選択することが、後悔のない家づくりにつながると考えられます。

一階のお風呂が寒いという懸念について

※イメージ画像

「一階のお風呂は寒いのでは?」という懸念は、特に北海道や東北などの寒冷地にお住まいの方だけでなく、多くの方が抱く不安の一つです。

実際に、古い木造住宅などでは、一階の浴室が外気の影響を受けやすく、冬場は凍えるような寒さになることも少なくありませんでした。

この寒さは、快適性の問題だけでなく、ヒートショックのリスクを高める要因にもなります。

しかし、この問題は現代の住宅技術によって、その多くが解決可能となっています。最も重要な対策は、建物の断熱性能を高めることです。

これは家全体の基本性能に関わる部分であり、浴室の寒さ対策の根幹をなすものです。

さらに、直接的な対策として「浴室暖房乾燥機」の設置が非常に有効です。

入浴前にスイッチを入れておけば、浴室内を暖めることができ、快適なバスタイムを実現します。

また、洗濯物の乾燥機能も兼ねているため、一階の浴室で洗濯物を乾かすことも可能になり、家事動線の改善にも貢献します。

初期費用はかかりますが、ヒートショックのリスク軽減と日々の快適性を考えれば、導入を検討する価値は十分にあるでしょう。

したがって、「一階のお風呂は寒い」というイメージは、過去のものとなりつつあり、適切な対策を講じることで快適な空間づくりが可能であると言えます。

2階リビングとバルコニーの洗濯動線

三階建ての間取りで最も一般的なパターンの一つが、「一階に水回り、二階にLDK、三階に個室」という構成です。この場合、洗濯動線が大きな課題となります。

一階の洗濯機で洗い終えた洗濯物を、主な物干しスペースとなる二階のバルコニーまで運ぶ作業が、毎日のルーティンに加わるからです。

この上下移動の負担は、決して軽視できません。特に、小さなお子さんがいるご家庭や、洗濯物の量が多いご家庭では、その負担はさらに大きくなります。

濡れた洗濯物は想像以上に重く、それを抱えて階段を上ることは、体力的にも精神的にもストレスの原因となり得ます。

また、雨の日には、室内干しのスペースを二階のリビングに確保する必要が出てくるなど、生活空間の使い勝手にも影響を及ぼします。

この問題への対策としては、いくつかの方法が考えられます。

①高性能な洗濯乾燥機の導入

そもそも「干す」という作業自体を減らすことです。

タオルや下着、パジャマなど、乾燥機にかけても問題ない衣類を増やすことで、バルコニーへ運ぶ手間を大幅に削減できます。

②間取りを工夫する

例えば、二階のリビングの一角に、室内干し専用のスペースや、洗濯物の一時置き場を設けることも有効でしょう。

昇降式の物干し竿などを設置すれば、使わないときはスッキリと収納でき、リビングの景観を損なうこともありません。

このように、二階リビングとバルコニーの動線をいかにスムーズにするかが、この間取りで快適に暮らすための鍵となります。

三階建て住宅で一階にお風呂を置く際の注意点

※イメージ画像

このセクションでは、さらに具体的な注意点として、他の階層に水回りを置くリスクや長期的な視点での課題について解説します。

3階に水回りを置く場合の重量の問題

家づりを進める中で、「寝室と同じ階にお風呂があったら便利だろう」と考え、三階に水回りを設置したいと希望する方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、生活動線だけを考えれば魅力的に映りますが、そこには「重量」という大きな物理的な問題が伴います。

この点を理解せずに進めると、建物の安全性に関わる事態になりかねません。

木造住宅の場合、この荷重に耐えるためには、床を支える梁を太くしたり、本数を増やしたりといった特別な構造補強が必須となります。

この構造補強は、当然ながら建築コストの増加に直結します。

一階に設置する場合に比べて、数十万円から、場合によってはそれ以上の追加費用が発生することも珍しくありません。

また、設計の自由度にも影響を与えます。太い梁が下の階(二階)の天井に出てきてしまい、天井高が部分的に低くなったり、部屋の見た目に影響を与えたりする可能性も考慮する必要があります。

さらに、水漏れのリスクも忘れてはなりません。万が一、三階の浴室から水漏れが発生した場合、二階、一階へと被害が広がり、内装や構造材に深刻なダメージを与えることになります。

これらのリスクとコストを総合的に判断すると、三階に水回りを設けるという選択は、よほど強い理由がない限り、慎重に検討すべきであると言えるでしょう。

老後の生活と階段移動によるストレス

※イメージ画像

新築住宅を建てる際、多くの人は現在の若さや体力を基準に間取りを考えてしまいがちです。

しかし、家は数十年という長い時間を過ごす場所であり、老後の生活を想像することは非常に大切です。

特に、三階建て住宅において「階段」は、年齢を重ねるにつれて日々の暮らしに大きなストレスをもたらす要因に変わり得ます。

例えば、一階にお風呂、三階に寝室がある間取りの場合、一日の終わりに入浴し、疲れを癒すために寝室へ向かうという行為が、高いハードルになるかもしれません。

この上下移動が心理的な負担となり、「お風呂に入るのが面倒だ」と感じるようになってしまう可能性も否定できません。

また、洗濯や掃除、ゴミ出しといった日常の家事においても、階段移動は避けられません。重い荷物を持っての昇り降りは、転倒のリスクも高まります。

こうした日々の小さなストレスの積み重ねが、住み慣れたはずの我が家を、暮らしにくい場所に感じさせてしまうのです。

対策として、将来的にホームエレベーターを設置できるスペースをあらかじめ確保しておくという考え方もありますが、設置には多額の費用がかかります。

より現実的なのは、設計段階で「できるだけワンフロアで生活が完結する動線」を意識することです。

例えば、将来は一階の部屋を寝室として使えるように設計しておく、あるいはトイレを各階に設置して移動を最小限に抑えるなど、長期的な視点に立った間取りの工夫が、将来のストレスを軽減する鍵となります。

1階の部屋の湿気対策と有効活用法

※イメージ画像

三階建てで一階にお風呂や洗面所を配置した場合、隣接する一階の部屋の用途と環境にも注意を払う必要があります。

特に、北側に位置していたり、隣家が近接していたりして日当たりや風通しが悪い場合、湿気がこもりやすくなるという問題が生じがちです。

浴室から発生する湿気は、適切な換気が行われないと壁や床を伝って隣の部屋にまで及び、カビや結露の原因となります。

これが衣類や布団、家具などに影響を与え、健康被害につながる可能性も考えられます。

そのため、一階の部屋を寝室やクローゼットとして使用する際には、十分な湿気対策が不可欠です。

では、これらの湿気対策を踏まえた上で、この部屋をどのように有効活用すれば良いのでしょうか。

ここでは、3つの具体的な活用法を小見出しに分けてご紹介します。

活用法1:書斎や趣味のスペースとして

一つ目の方法は、湿気の影響を比較的受けにくい書斎や趣味の部屋として活用することです。

これらの用途は、寝室のように長時間滞在したり、湿気を嫌う布団を常設したりすることがありません。そのため、換気や除湿を適切に行うことで、快適な空間を維持しやすくなります。

また、お子さんが小さいうちは、おもちゃを広げて遊べるプレイルームとして活用することもできます。

このように、生活の中心とは少し距離を置いた多目的なスペースとして考えることで、一階の部屋を有効に活用できます。

活用法2:湿気を気にしない「納戸」として

二つ目の方法は、割り切って「納戸(なんど)」、つまり大型の収納スペースとして活用することです。

ただし、衣類や布団といった湿気に弱いものを収納するのは避けましょう。

また、扇風機やヒーターといった季節家電、そして災害用の備蓄品などを保管する場所としても最適です。

デッドスペースになりがちな階段下収納などと合わせて、家全体の収納計画の中でこの部屋を「湿気に比較的強いものの保管場所」と位置づけることで、他の居住スペースをスッキリさせることができます。

活用法3:「ファミリークローゼット兼ランドリールーム」として

三つ目の、そして最も家事効率の向上に貢献する方法が、思い切って「ファミリークローゼット兼ランドリールーム」として活用することです。

これは、三階建ての大きな課題である「洗濯動線」を劇的に改善するアイデアです。

洗濯機のある脱衣所と隣接するこの部屋に、家族全員の普段着や下着、パジャマなどを収納するクローゼットを集中させます。

さらに、アイロンがけができる作業台や、室内干しができる設備を設けます。

こうすることで、「洗濯→乾燥(室内干し)→アイロンがけ→収納」という一連の流れが、全て一階の同じエリア内で完結します。

重い洗濯物を持って階段を上り下りする必要がなくなり、日々の家事負担が大幅に軽減されるでしょう。

このように、一階の部屋の特性を理解し、適切な対策と用途設定を行うことで、その価値を最大限に引き出すことが可能です。

トイレや洗面所を2つ設置する必要はある?

三階建て住宅を計画する上で、トイレや洗面所を複数設置するかどうかは、家族の快適性を大きく左右するポイントです。

特にトイレは、各階に設置するのが現代のスタンダードになりつつあります。その理由は、生活におけるストレスの軽減に直結するからです。

朝の忙しい時間帯に、家族のトイレのタイミングが重なってしまうことはよくあります。

トイレが一箇所しかない場合、誰かが使用している間、他の家族は待たなければならず、これが毎日のように続くと大きなストレスになります。

三階の寝室で寝ていて夜中にトイレに行きたくなった際、わざわざ一階まで下りるのも大変です。

こうした不便さを解消するために、少なくとも一階と、家族が集まる二階または寝室のある三階にトイレを設置することが強く推奨されます。

一方、洗面所を二つ設置するかどうかは、家族構成やライフスタイルによって判断が分かれるところです。

例えば、年頃の娘さんがいるご家庭や、夫婦共働きで朝の準備時間が重なる場合、洗面台が一つだと取り合いになってしまうことがあります。

ただし、水回りを増やすことは、当然ながら設置コストや将来のメンテナンス費用、そして掃除の手間が増えることにもつながります。

家族の人数や年齢、生活リズムをよく考慮し、本当に二つ目の洗面所が必要かどうかを慎重に検討することが大切です。

【まとめ】三階建て一階にお風呂が最適な理由

この記事を通じて、三階建て住宅における水回りの配置、特に一階にお風呂を設ける間取りの様々な側面を解説してきました。

最終的な判断は各ご家庭の価値観によりますが、多くの要素をトータルに判断すると、やはり一階にお風呂を配置するプランが、長期的に見て最もバランスの取れた選択肢であると考えられます。

以下に、その理由とこの記事の要点をまとめます。

- 三階建てでは水回りの配置が暮らしの快適性を決める

- 一階にお風呂を置くメリットは構造の安定性とコスト面にある

- 建物の重量バランスを考えると一階への設置が合理的

- デメリットは洗濯動線とフロア間の上下移動の手間

- 洗濯物の運搬は日々の家事で大きな負担になり得る

- 一階の浴室の寒さは現代の断熱技術と暖房設備で解消可能

- ヒートショック対策として浴室暖房の導入が有効

- 二階に水回りを集中させるとリビングが狭くなることがある

- 三階への水回り設置は重量と水漏れリスクから慎重な検討が必要

- 家事動線は洗濯乾燥機やファミリークローゼットで改善できる

- 老後の生活を考えると階段の昇り降りは深刻な問題になる

- 将来を見据え、できるだけ上下移動の少ない間取りを意識する

- トイレは各階に設置することで日常のストレスが大きく軽減される

- 家族構成やライフスタイルを最優先に間取りを考えることが後悔しない鍵

- 一階にお風呂を置くプランは多くの課題を現実的な対策で克服できる

コメント